「新しいブログエントリの投稿」をクリックします。

「タイトル」と「本文」を入力してください。

本文ボックスの下に、

「入力書式」

「イメージ」

「ファイルの添付」

「保存」

「プレビュー」

と並んでいます。

画像を添付する時は「ファイルの添付」をクリックし、「参照」で画像を選びます。「添付」をクリックし、「しばらくおまちください」が消えたら添付完了です。大きな画像だと添付できませんのでアップする前に縮小しておいてください。

このブログに添付できる画像サイズは、460x800 ピクセル以下です。それを超えた画像は、

「許容された最大画像サイズ 460x800 ピクセルの範囲内に収まるよう、画像のサイズが変更されました」

と表示され、縮小されて保存されます。

ファイル名を特に表示しなければならない場合以外は、「リスト」のチェックをはずしてください。

画像をどの位置に配置するかは、「イメージ」をクリックすると、表示モードが出ますので、選択してください。

この猫の画像は、イメージの表示モード「左にフロート」で作って有ります。文章の上に画像が浮かんでいるようなイメージになります。「右にフロート」なら画像は右に表示されます。単なる「左寄せ」の場合は、まず画像が表示され、その下に文字が表示されます。画像の横に文字を持ってきたい場合は「フロート」を選んでください。ただし、画像の大きさが幅460ピクセル以上だと、文字を書くスペースがありません。

画像を文章の上では無く、下に持ってきたい場合は「ボトム」を選んでください。

「img:xx」は「もう一工夫」で説明します。

なお、修正は、タイトルをクリックして「編集」をクリックします。文章以外にも添付ファイルの削除、新たな添付、イメージの位置選択など、新規に作る場合と同じ操作でできます。

最後に「保存」をクリックするのをお忘れ無く。

写真と文章が1つしか無い、あるいは、1つの文章に数枚の写真と言う場合は簡単ですが、文章と写真を交互に掲載したいと言う場合は、ちょっと工夫が必要です。

「イメージ」の「表示モード」の「img:xx」タグを使います。

そして、

文章1

「img:1」

のように書きます。1番目の文章の下にイメージ1番の写真が掲載されると言う事になります。

文章2

「img:2 align=left」

「img:3 align=right」

と書くと、2番目の文書の下にイメージ2番の写真が左寄せで、イメージ3番の写真が右寄せで掲載されます。

ここでは第一カギで説明していますが、書く時は、半角小文字の角カッコを使います。キーボードの「Enter」キーの左に有るはずです。

では、「img:xx」タグで作ったブログです。

何も指定しないと文章のすぐ後に写真が表示されます。

ちょっと字が小さいので、上のタイトル、「散歩道で友達になったコサギ君です。」を大きくしてみました。

最初に<h3>、終わりに</h3>を付けます。

ここでは全角文字で書いて有りますが、実際には半角小文字で書いてください。

<h3> 散歩道で友達になったコサギ君です。</h3>と書きます。

<h1>にすると、下のような感じになります。数字が小さくなるほど大きな文字になります。

なお、<h3>では無く、<font size="5"></font>のような書き方も有ります。

色を付けるのは、<font color="0000ff"></font>のようにします。簡単な説明は、インターネットのWebサイトなどをご覧ください。(色コード#0000ffで書きました)

何も指定せずに書くと行間が狭い感じになります。ちょっと広げたい場合、全角のスペースをひとつ入れてください。2行目と3行目の間に1行スペースをいれました。次の写真との間は3行のスペースが入っています。(色コード#990000で書きました)

文章と写真の間に何も指定しない場合です。

文章のすぐ下に写真が表示されます。(色コード#ff0000で書きました)

縦長の写真なので、左に表示の命令を使いました。「img:4 align=left」と書きます。

(色コード#006699で書きました)

ゲット\(^^)/

今度は、右に写真を表示してみました。なお、左右に表示できるのは、幅が460ドットより少ない場合です。460ドットより大きいと左右の指定の意味が無くなります。

「逃がさんぞ」を写真の上に表示したかったので、文字の前にスペースを入れて調整しました。(色コード#006633で書きました)

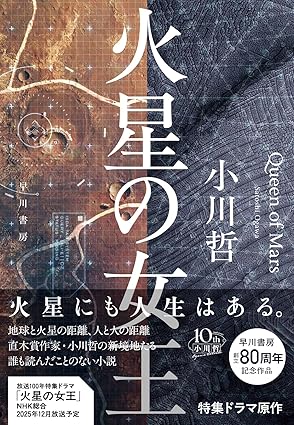

『火星の女王』

小川哲著、1900円、早川書房

今年の夏位、原作出版より早くTV化がアナウンスされてました。

ヒロインの設定が目が不自由&SFだったので点訳できたらいいなと思ってました。

今更ですが逃した魚は大きかったです。

図書館予約は1番だったかもしれません。

で、珍しく2週間内で読むことができました。

P292~293あたりの描写にうなりました。

菅原小春がマル役というのはネットで知ってて、原作を読んでとても楽しみです。

マディソン役は原作からは意外でした。

TV出演者一覧を見てわからない人がいたり、原作で印象深かったのに一覧にはなかったり。とにかく何でもすぐ忘れるので困ります。(淮)

この灼熱地獄の妄想

Mさんの「ボーっとしている」

Yさんの「33度が涼しく感じる」

で、妄想。

「チームみらい」への提案(『AIとSF』つながり)

●国会議員の人員構成を年代別に制限する

→年齢を重ねるとだんだんしがらみだらけで身動きが取れなくなる。

→とすると未来のことなんて考える余裕がなくなる。

→若い年代の不満の受け皿の場を設ける。

→『老人と宇宙(そら)』を読んでみようかと思ったけど止めた。

で、確かなAI技術で、適切な年代別国会議員構成数を算出し、若い世代のパーセンテージを上げることで、平等かつ有効な政治を進める。

こうして、税金のムダへの不満が減る。

何をしても不満は残るだろうけどね。

で、人はもっとボーっと過ごすべき。

灼熱地獄に、より適応できる動物(人間)の遺伝子が残るのかな。(淮)

(Geminiと)

「頭を横に振る」の「頭」の読みを教えて下さい。

広辞苑第6版には載っていませんが、大辞泉と大辞林には載っているようです。

果たして「かしら」と読んでいいものでしょうか?

----------

「頭を横に振る」の「頭」は、**「あたま」**と読みます。

広辞苑第6版に載っていないとのことですが、大辞泉や大辞林に載っているように、一般的な読み方は「あたま」です。

「かしら」と読むことも間違いではありませんが、その場合は「首長」や「リーダー」といった意味合いが強くなり、「頭を横に振る」という動作を表現する際にはあまり用いられません。

例えば、「首を横に振る」という表現がより自然な状況で使われることが多いです。

したがって、「頭を横に振る」の場合は、**「あたま」**と読むのが適切です。

----------

広辞苑第6版には「頭を横に振る」の事例は載っていませんが、大辞泉と大辞林と新潮国語辞典には「頭を横に振る」の「頭」を「かしら」と読む事例が載っています。その際の意味は「頭を振る」の「かぶりをふる」と同じ意味だそうです。

果たして「かしら」と読んでいいものでしょうか?

----------

ご指摘ありがとうございます。広辞苑第6版には載っていなくても、大辞泉、大辞林、新潮国語辞典に「頭を横に振る」の「頭」を「かしら」と読む用例が載っており、その意味が「かぶりをふる」と同じであるとのこと、承知いたしました。

結論から申し上げますと、「かしら」と読んで問題ありません。

辞書に掲載されているということは、その読み方と意味が日本語として確立していることを示しています。特に、「かぶりをふる」と同じ意味合いで「かしら」と読むことができるのであれば、それは否定や不同意の意思表示として、より古風な、あるいは文語的な表現として用いられる場合があると言えるでしょう。

一般的には「あたまをよこにふる」がより口語的で一般的ですが、「かしらをよこにふる」も正しい表現であり、特に以下のようなニュアンスで使われる可能性があります。

より丁寧な、あるいは格式ばった表現として: 日常会話では「あたまをよこにふる」が自然ですが、書き言葉やかしこまった場面では「かしらをよこにふる」が選ばれることもありえます。

----------

以上

昔も今も、てなずけるには苦労します。(淮)

漢字の読み→判断基準(どちらでもいいのかどうか)

1)てびきP15

>7~8万語所収の基本的な国語辞典を判断のよりどころにすることが望ましい

2)点訳フォーラム|ブログ

視覚障害者と辞典(2023年5月1日)

3)点訳フォーラム→書き言葉

>点訳は口語(話し言葉)ではなく、文語(書き言葉)ですので

今まで「収録語数の多い辞典」を優先してきましたが、もう少し語数の少ない複数の辞書を確認すべきなんですね。

「NHK日本語発音アクセント新辞典」で優先されてると安心できますが、これは「書き言葉」という観点からは、一歩おくべきか。

私はどちらでもいいと思うことが多く、それが点訳を始めたときからの反発みたいなところありました。でも調べろと言われれば調べます!

で、結局、自分の能力不足を思い知る羽目に陥ります。(淮)

BasingRoomの年末の大掃除……。

家もパソコンもとうとう……。

右腕の痛みは、マウスが原因の一つと自己診断。

バブルシュートゲームのレベルが上がってしまって、最後は腕の痛みで挫折。

左にしたら、時間がかかって途中で飽きてしまって終了。

外国語修得はアニメがいいらしいし、マウス習得もゲームがいいのでしょうね。

左手マウスは最後のクリック地点が微妙にずれてしまって、右手で千回に1回位の危機がもうワサワサでした。

ファイルがどっかに飛んでしまったり、文字列が消えたり、事件の連続。

記憶違いかもしれませんが、マウスってAppleが普及させた?

当時は先進的な発想だったかもしれませんが、今は、ユニバーサルデザインとしては推奨されないだろうし、場所取り。

キーボードのショートカットは最低限のものは利用してたけれど、ブラウザなんかはお手上げで、試しにタブを押し続けてたら何が何だかわからなくなりました。

ただ、左手にマウス持って、右手でキーボード扱うとなかなかいい具合です。

来年は、ショートカットの利用範囲を増やしたいです。(淮)

先日、ついにTエディタをダウンロードしました。

いまは「T・エディタ入門」を見ながら慣らし操作中です。

今朝は初の6点入力を試してみたのですが、

感想としては「自分入力遅いな...あと、すごく頭を使う。」でした。

「『た』を打ちたい→1、3、5を打たないといけない

→左人差し指、左薬指、右中指を押す」

という思考回路を取らないといけなくて

一文字ひと文字、随分時間が掛かりました。

慣れなんでしょうけどね。

やっぱりローマ字入力の方が何倍も速いです。

でも、点訳する者として6点入力は抑えておきたいというか

ローマ字入力だと惜しいような、なんというか...。

慣れたらもう少し早くなるでしょうから、

いましばらくは6点入力でやってみようかと。

それでも、あまりにも遅くて効率が悪そうであれば

ローマ字入力でやっていくつもりです。

三層2階のリノベーションを行います。

閉館している天守閣で人気の有った2つのコーナーと茶屋を作ります。

まず、金鯱コーナーです。写真は閉館前に撮ったもの。

金鯱の上に乗ることもできたので人気のコーナーでした。

台座と背景を作り、海洋堂製のミニ金鯱を乗せます。

子供のフィギュア(市販品)を乗せ、北側左端の部屋に設置します。

次に石引体験コーナーです。写真は閉館前に撮ったものです。

ヒノキ材にモデリングペーストを塗り、石の雰囲気を出します。

木綿糸を茶色に着色し、木綿針に通した糸を石に巻き付けていきます。

アクリル板に銀色の線を描いた手すりを台座の手前に接着します。

石引職人を作ります。

細い銅線を組み合わせて、交差部分をハンダ付けします。これが芯になります。

銅線の芯に光硬化パテを塗り、職人の形を作ります。

石の手前に配置して完成。北側中央の部屋に設置します。

残る2室は、土産物屋と茶屋にする予定でしたが、ダンゴを食べるスペースが足りないので、土産物屋は地階の穴蔵に1室設ける事にして、茶屋と休憩所を作る事にしました。

ヒノキ材で茶屋を作ります。

メニューはダンゴのみ。セルフサービスで熱いお茶とダンゴの乗ったお盆を受け取ります。

小さく見えますが、幅4メートル、奥行き1.5メートルほどあります。

中には流し台、IHの湯沸かし器、ダンゴ用保管庫などが設置してあります。

休憩所のベンチをヒノキ材で作り、アクリル板に接着します。

フィギュアを配置しました。

茶屋と休憩所の配置です。

三層のリノベーションが完了しました。

三層1階をリノベーションします。

三層1階トイレに設備品を設置します。

大便器はヒノキ材で作り白く塗装しました。

小便器もヒノキ材で作り、黒い紙に貼り付けてあります。

折りたたみおむつ交換台、折りたたみ着替え台をヒノキ材で作ります。ベビーチェアは厚紙で作りました。

設備品をトイレ内に設置しました。上が女子トイレ、下が男子トイレです。

両方ともベビーカーごと入れます。

多機能トイレです。

オストメイト対応で、折りたたみの大型ベッドも配置します。

上から見たところ、左から、男子トイレ、女子トイレ、多機能トイレと並びます。

ベビールームです。

調乳用の湯沸かしを載せた流し台付きのテーブル、おむつ交換台、授乳室の椅子を作ります。

ベビールームを上から見たところ。

左から、調乳用湯沸かしスペース、おむつ交換台、授乳室です。

最近のコメント

47分 26秒前

1時間 8分前

7時間 25分前

12時間 55分前

14時間 24分前

14時間 29分前

15時間 14分前

15時間 26分前

15時間 31分前

15時間 39分前